地球温暖化の実態を明らかにし、気候変動対策に役立てるには、大気中の温室効果ガスを高精度かつ広範囲に観測し、それに基づいて人間活動由来の排出量を定量的に把握することが欠かせません。GOSAT-GWプロジェクトでは、衛星観測で得られるCO2, CH4, NO2の濃度データを科学的に解析するため、さまざまなモデルや排出インベントリ、検証手法の開発を進めています。 このページでは、GOSAT-GWの観測から高精度で信頼性のある温室効果ガスの濃度・排出量データを得るための科学的な取り組みを紹介します(*)。

*本ページの内容は次の論文の内容を編纂・和訳しています。

Tanimoto, H. et al., The greenhouse gas observation mission with Global Observing SATellite for Greenhouse gases and Water cycle (GOSAT-GW): objectives, conceptual framework and scientific contributions. Prog Earth Planet Sci 12, 8 (2025). https://doi.org/10.1186/s40645-025-00684-9(外部リンク)Progress in Earth and Planetary Science.

©Tanimoto, H. et al., 2025.

◎図10枚を含む本記事はクリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際;(CC BY 4.0)のライセンスの元で公開されています。

GOSAT-GW搭載のTANSO-3センサーで測定した放射計輝度データ(L1プロダクト)から、気体濃度などの物理量データ(L2プロダクト)が生成され、L2プロダクトをもとに、全球の気体濃度マップ(L3プロダクト)や排出吸収量マップ(L4プロダクト)が作成されます。人間活動による温室効果ガス排出の実態把握に有用な情報となるのが、L2やL4といった高次プロダクトです。

NISMON逆解析システムは、地球全体の二酸化炭素(CO2)およびメタン(CH4)の濃度 や排出吸収量、そしてそれらの長期的な変動を推定するために開発された逆解析システム(観測された濃度から、排出吸収量を逆に推定する手法)です。このシステムでは、地上観測(現地測定やフラスコサンプリング)から得られたデータをもとに、大気中の温室効果ガスのフラックス(単位時間・単位面積あたりの排出・吸収量)を推定します。このフラックスをもとにより精度の高い気体濃度を計算することができます。

NISMON逆解析システムの特徴は、計算負荷の高い四次元変分法という統計手法を採用しながらも、膨大な量のデータを制限なく処理できる点にあります。この利点により、GOSAT-GWによって得られる膨大なCO2およびCH4の観測データを有効に活用することができ、全球スケールでの温室効果ガスのフラックスに関する貴重な知見をもたらすことが期待されています。

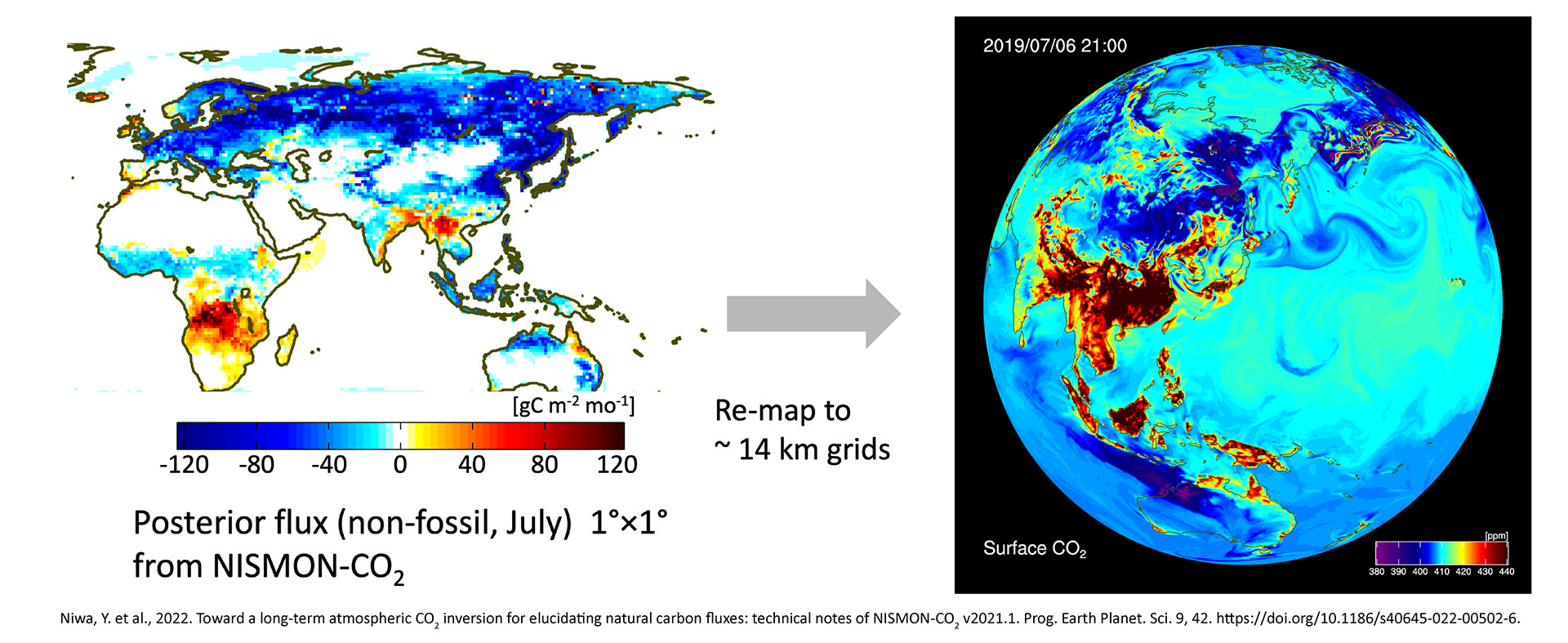

NISMON逆解析システムにより緯度1度 × 経度1度のスケールで推定されたフラックスは、約14 kmの細かいグリッドにダウンスケールされた後、NICAM-TMという高解像度の大気輸送モデルを用いて、地域・局地的なフラックスの推定にも活用されます(図7)。 このような細かいスケールでは、NICAM-TMによりCO2やCH4の大気中における微細な変動をシミュレーションすることが可能です。こうして得られた詳細な三次元データは全球の観測とも整合しており、地域スケールでのフラックスの推定や人為起源の排出の検出において、正確な境界条件やバックグラウンドの濃度として利用されます。

GOSAT-GWの観測では、二酸化窒素(NO2)のデータを利用して、化石燃料の燃焼に由来するCO2の排出量を従来より正確に把握することを目指しています。ただし、CO2は陸域生態系による呼吸や吸収といった自然の働きによって背景濃度の変動が大きく、排出によるわずかな変化を捉えるのが困難です。一方、NO2は大気中にとどまる時間が短く、窒素酸化物(NOx)の排出源付近で時間・空間的な濃度のコントラストが大きく現れるため、濃度変化を検出しやすいという利点があります。実際、CO2ではわずか1 ppm(約0.24%)のノイズでもプルーム(大気中に広がる排出された気体の帯)の識別が困難になりますが、NO2では20%のノイズがあっても検出が可能とされています(*1)。このように、NO2との同時観測に合わせ、観測およびモデルの高解像度化を行うことで、CO2の微小な濃度変化を検出する精度を向上させることができます。

GOSAT-GW衛星で同時に観測されるCO2, CH4, NO2のデータとの統合的な解析を行うため、衛星の観測範囲(データフットプリント)の空間解像度と整合するモデルシミュレーションの開発が進められています。現在、以下のモデルを組み合わせた解析フレームワークを構築しています。

また、シミュレーション精度の向上のために、さまざまな排出インベントリを用いて、地上、航空機、衛星による観測データとの比較・評価が行われています。この評価の結果、WRF-GHGモデルは、1 kmの空間解像度において、日本の関東地方における地上CO2観測値の顕著な地域差を良好に再現できることが確認できました。

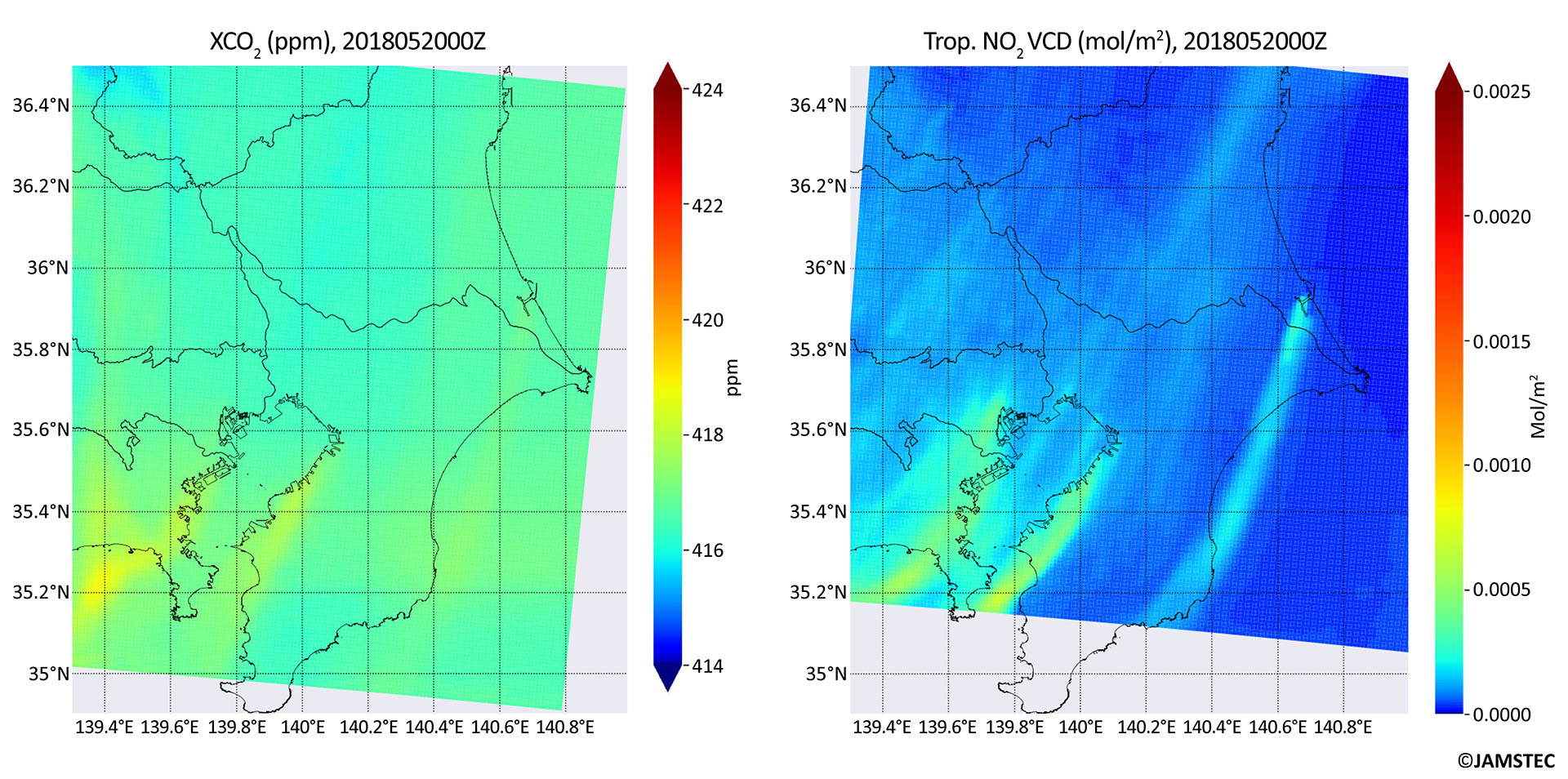

私たちは、関東地方を対象として、WRF-GHG/Chemモデルを用い、CO2, CH4, NO2の濃度分布について1 km水平解像度でシミュレーションしました。シミュレーションには、大気中での寿命が数時間と短いNO2、および化石燃料の高温燃焼時にCO2と同時に排出されるCH4も含まれています。これは、CH4も化石燃料使用の多い人口密集地域から排出されることが多いためです。その結果、東京湾周辺の工業地帯や、地域北東部に位置する火力発電所(とくに、年間約1,660万トンのCO2を排出する鹿島火力発電所)からのプルームが明瞭に再現されました(図8)。これらのプルームは、カラム中の乾燥空気全量に対する平均CO2濃度(XCO2)の画像上よりも、対流圏NO2カラム濃度(対流圏NO2 VCD)の画像上でよりはっきりと捉えられました。ただし、東京湾に由来する2つのCO2プルームは、XCO2画像でも十分に確認できました。さらに、CO2とNO2の濃度変化には日ごとの顕著な変動が両者ともに見られたことから、対流圏NO2 VCDは、化石燃料由来CO2排出源の位置を特定し、その拡散パターン(プルーム形状)を明らかにするうえで有用なデータであることが示されました。

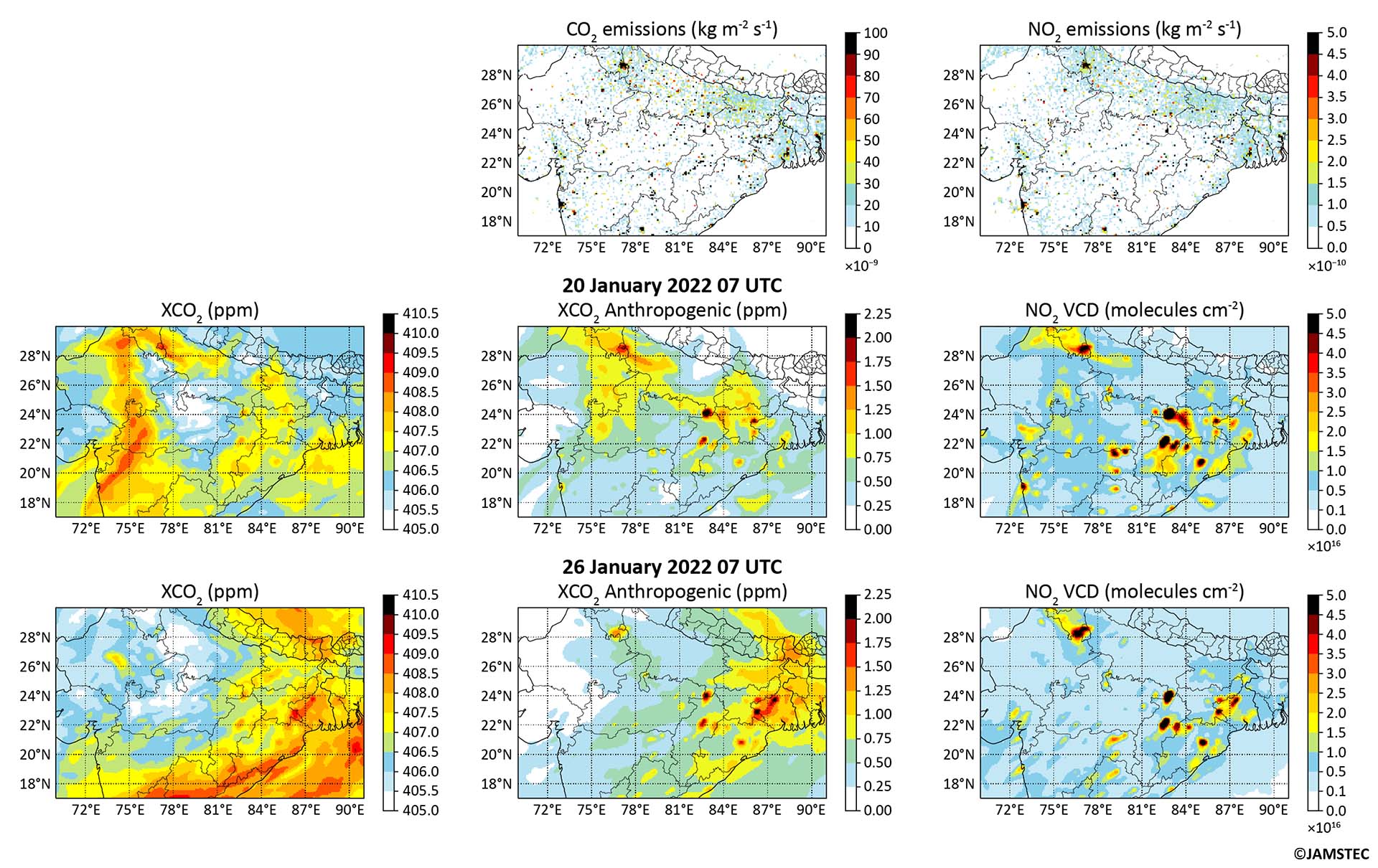

本来、CO2排出源の特定が難しい南アジアのような熱帯地域においても、NO2との同時観測が有効です。南アジア(インドを含む)のような熱帯域では、温帯・亜寒帯と比べて、衛星観測によるXCO2のモデリングや点源排出の検出が困難です。これは、この地域では気候に起因する生物圏活動の影響により、人間活動以外の要因でCO2濃度が大きく変動するためです。たとえば、寒冷地域では冬季に陸上生物圏の活動が休止し、化石燃料由来のCO2排出量の推定が比較的容易になります。一方、南アジアでは、夏季モンスーン期(6~8月)に植生による活発なCO2吸収が見られ、さらに冬季モンスーン期には農業活動に伴うCO2吸収が顕著になります。

このような気象特性を持つ南アジア北部を対象に、WRF-GHG/Chemモデルを用いて3 kmの水平解像度でシミュレーションを行いました。その結果、XCO2の分布には広域にわたる前線構造が現れ、特異的な排出源(ホットスポット)を明確に識別することは困難であることがわかりました。一方、対流圏NO2のカラム濃度(VCD)は、局所的な排出源を明瞭に捉えており、ホットスポットの検出に有効であることが示されました(図9)。さらに、モデルから人為起源のCO2排出シグナルを抽出して個別にプロットすることで、ホットスポットの存在がより明瞭になり、対流圏NO2 VCDの分布ともよく一致することがわかりました。

CO2は対流圏中で顕著な化学反応をほとんど起こさないため、排出源から離れた地域でも高濃度のまま広がりやすく、局所的な排出源の識別が困難です。このような熱帯域特有の課題に対応するには、WRF-GHGモデルにおいて、生物圏フラックスを高精度に模擬するためのVRPMモジュールの整備が重要です。さらに、ホットスポットを正確に追跡するためには、XCO2の取得精度が約1 ppmの範囲に収まることが求められます。

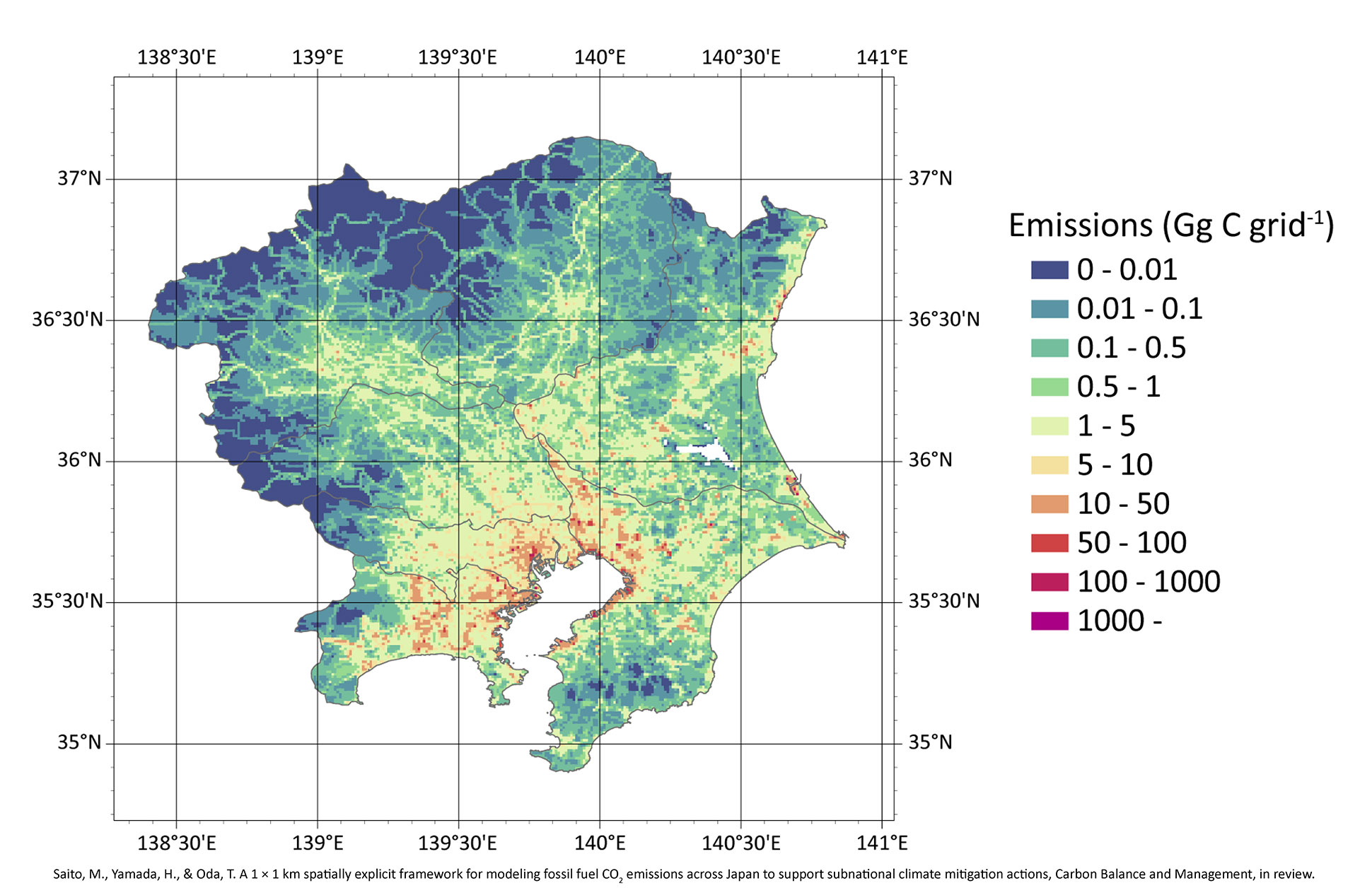

GOSAT-GWデータを用いたCO2排出量の精度向上には、排出源の位置を空間的に把握できる新たな排出インベントリが必要です。このニーズに応えるため、日本国内の温室効果ガス排出の背後にある社会経済活動を空間的に分析できる、高解像度(1 km)の化石燃料起源CO2排出インベントリ「MOSAIC」が開発されました(図10)。MOSAICは、国勢調査や経済センサスなどの政府統計を基に、以下の3種類の排出源カテゴリーと8つの部門にわたって、空間的に詳細な排出量を算出しています。

点源については施設単位の位置情報が、線源・面源については統計区画単位の位置情報が、それぞれ政府統計に基づいて割り当てられます。排出量は、各部門ごとの活動量に排出係数を掛けて算出されます。その後、これらの排出量を地理情報と重ね合わせることで、月ごとの部門別排出量が1 kmメッシュの空間データとして構成されます。MOSAICの大きな特徴は、施設単位や統計区画単位の実際の活動量に基づいて排出量を推定していることであり、全国の排出量を単に細分化した代理データを使う方法を避けられる点です。この方法により、排出量は小区画(エレメンタリープロット)レベルで正確に算出され、より現実に即した空間分布を得られる点が特長です。

都市域における排出源や排出セクター、排出削減の対象を特定するためには、排出量の空間分布とその量を正確に把握することが重要です。従来の衛星(GOSAT, GOME-2, OCO-2)は、空間分解能や観測幅に制約があり、大都市における排出源の把握には困難がありましたが、GOSAT-GWではXCO2およびXCH4データの高分解能化により、この課題の改善が期待されます。さらに、GOSAT-GWの観測と高解像度の排出インベントリであるMOSAICを組み合わせることで、日本全体におけるCO2排出の分布と構造に関するボトムアップ情報が得られ、都市や主要な点源からの排出のモニタリングや、大気逆解析による排出量推定の精度向上につながります。

私たちは、GOSAT-GWに搭載されるセンサー「TANSO-3」の性能を事前に評価するため、観測からデータ処理までの流れを総合的に検証するシミュレーション試験を実施しました。

試験のために、TANSO-3の設計仕様に基づいたシミュレータを開発しました。放射伝達モデル(SCIATRAN)や逆解析手法(QDOASなど)を用いて、XCO2, XCH4, 対流圏NO2カラム量(VCD)(L1プロダクト)を生成しました。また、CO2とCH4については、模擬的に観測を再現する「前方モデリング」と、誤差を最小化する「非線形最小二乗法」を使い、大気中の濃度(L2プロダクト)を導出しました。

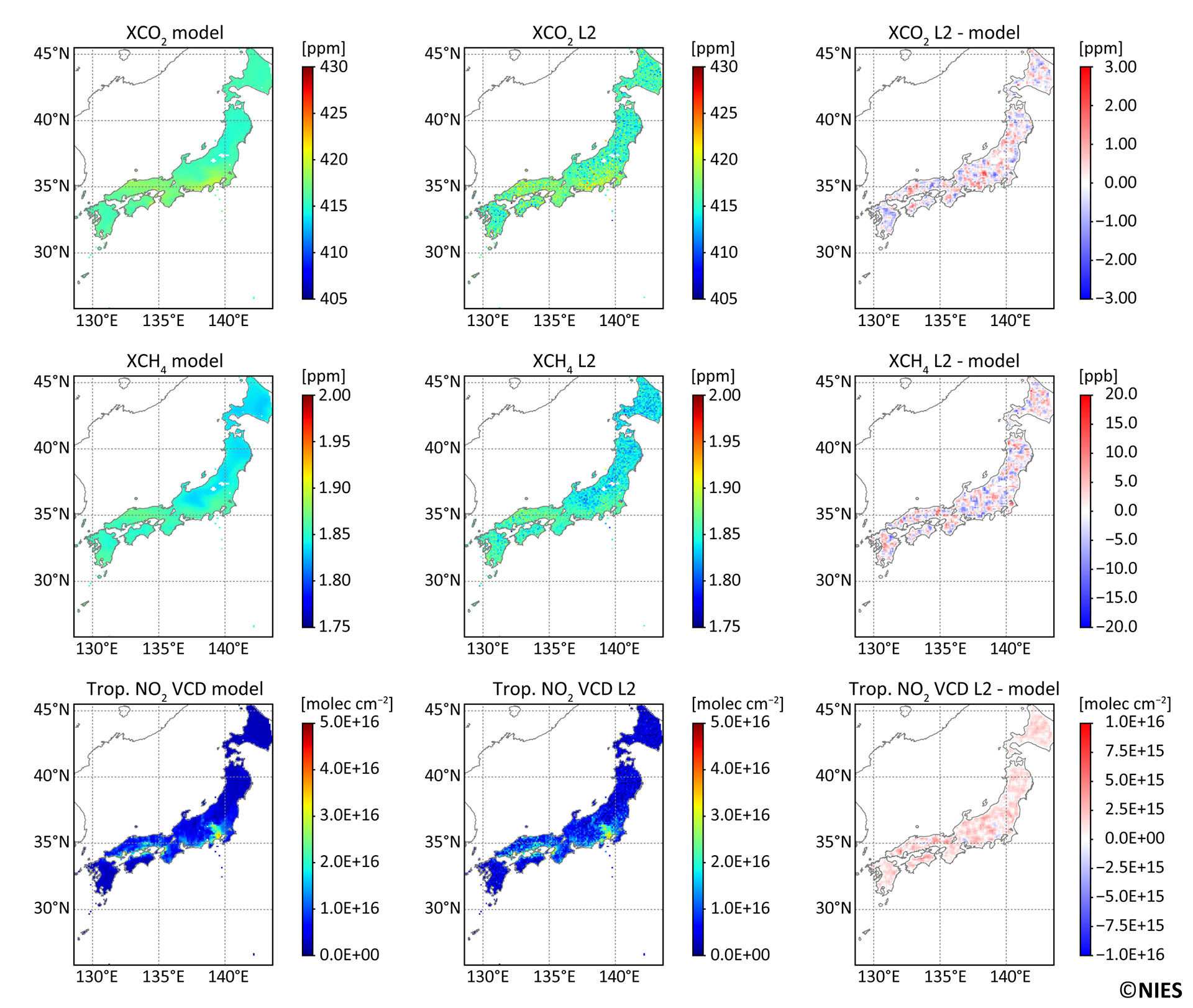

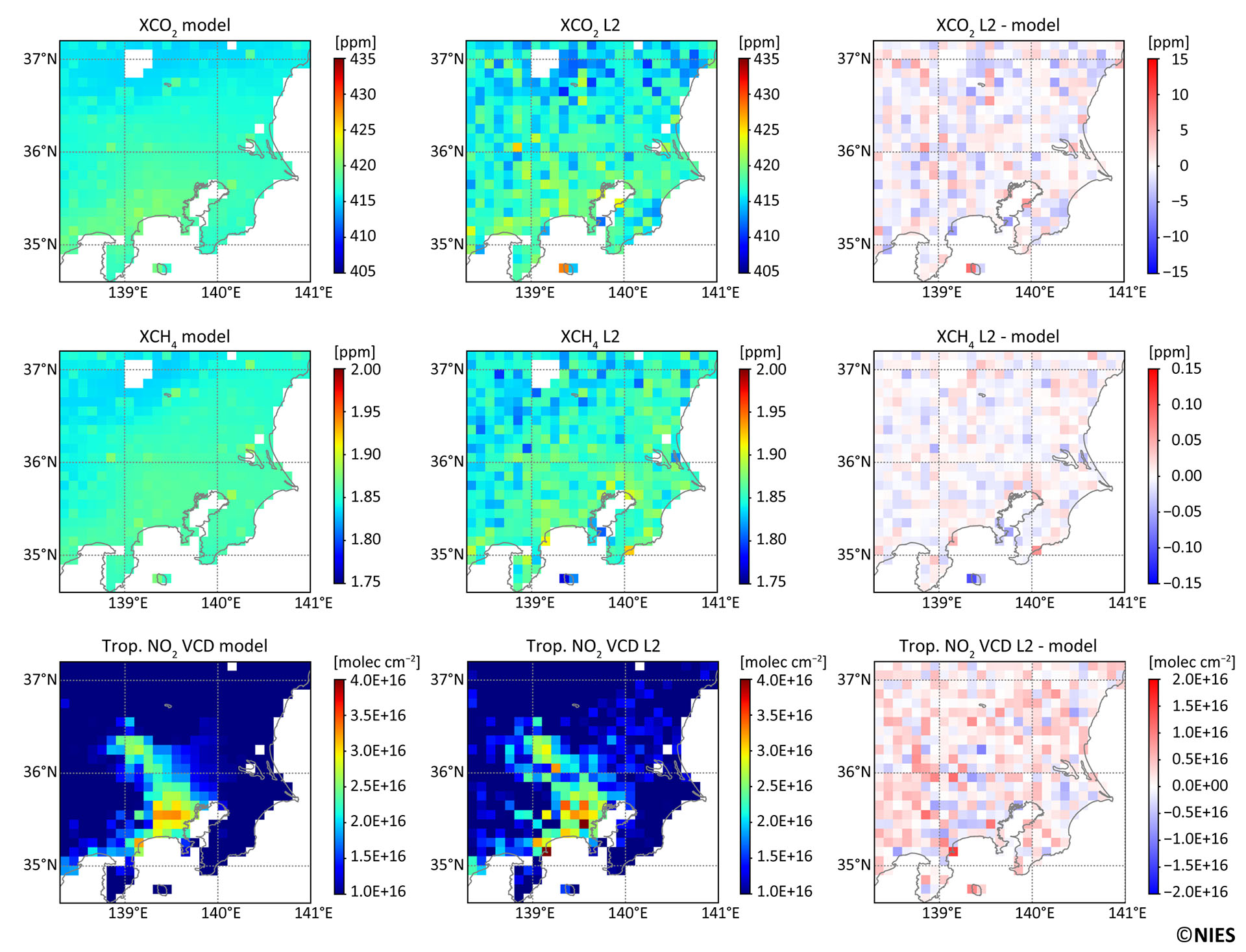

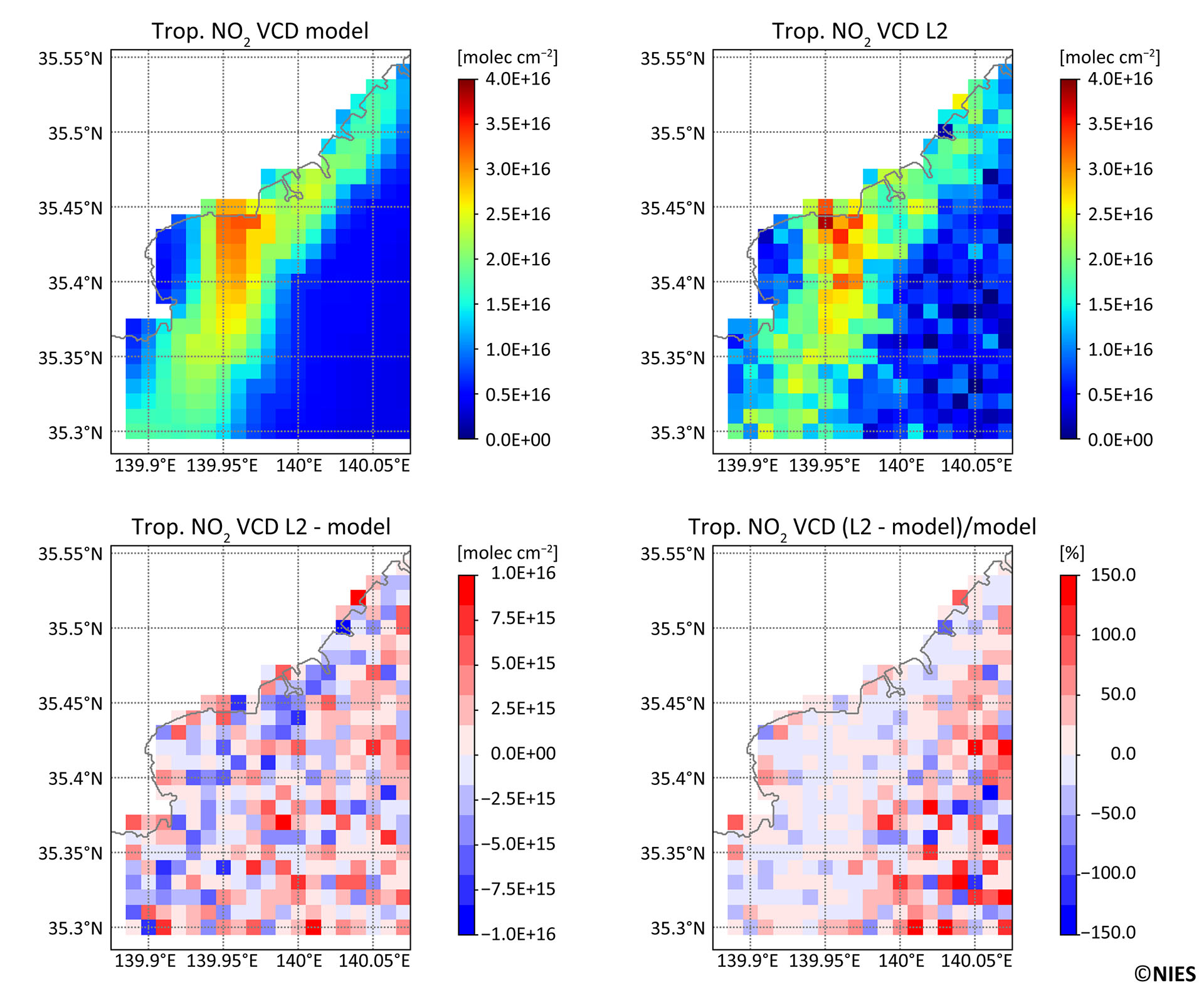

図11および図12は、日本全域および東京周辺におけるWideモード(10 km × 10 km 解像度)によるXCO2, XCH4、対流圏NO2 VCDのL2プロダクトのシミュレーション結果(模擬データ)を示しています(中央列がシミュレーションによるL2プロダクト、左列が入力モデル値、右列がその差分)。日本全域のL2プロダクトのシミュレーション結果では、都市域を含む濃度分布や勾配がよく再現されており、モデル値との誤差(残差)も許容範囲内に収まっていました(図11)。東京周辺におけるL2プロダクト画像でも、すべての成分に一定のランダムノイズは見られたものの、濃度の勾配を適切に捉えていました(図12)。Focusモード(1 km × 1 km 解像度)による大規模点源(発電所)からのNO2検出の評価では、局所的な濃度の変化やプルーム(拡散流)構造も良好に再現されました(図13)。

パリ協定に基づき、各国の温室効果ガス(GHG)排出削減の進捗を評価する国際的な枠組みとして、「グローバル・ストックテイク(GST)」が設けられています。第1回のGSTは2023年に実施され、今後は5年ごとに継続される予定です。この評価では、国別の排出量を高精度かつ透明性のある手法で検証することが求められています。GSTの結果を受けて、各国は2025年および2030年に、それぞれの削減目標(NDC:国が自主的に定める貢献)を見直すことになります。こうした目標を現実的かつ意欲的に設定するためには、排出の現状を正確に把握し、将来の排出量予測に伴う不確実性をできるだけ小さくすることが重要です。

温室効果ガス(GHG)の排出量は、地表からの排出源ごとに積み上げて推計する「ボトムアップインベントリ」によって把握されますが、この手法には一定の不確実性が伴います。特に、化石燃料の使用に伴う排出量は比較的正確に見積もられる一方で、それ以外の分野では推計値にばらつきが生じやすいとされています。

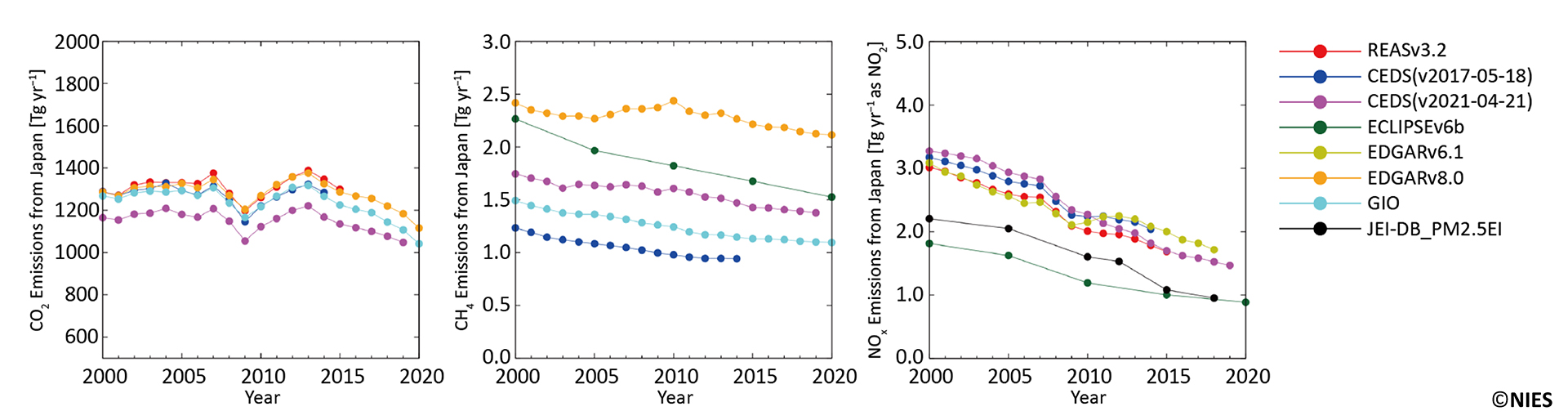

図14では、日本におけるCO2, CH4, NOxの排出量について、7つの研究ベースの排出インベントリと、NIESの温室効果ガスインベントリオフィス(GIO)が環境省とともに国連に報告している日本国の公式インベントリとの比較が示されています。CO2については、各インベントリの推計値とGIOの報告値が±10%の範囲で概ね一致しており、手法間の整合性が高いことが確認されました (*2) 。

一方、CH4およびNOxについては、インベントリ間のばらつきが大きく、最大で2倍程度に達する場合もあり、手法間の整合性は相対的に低いことがわかります。特にCH4では、一部のインベントリがGIOの推計値を24~83%上回っています。NOxについても、インベントリによっては他の推計値よりも28~40%低い値が報告されています。全体としては減少傾向にある点で一致していますが、その減少率はインベントリごとに異なることにも留意が必要です。

GHG排出量の精度向上や報告の透明性の確保には、衛星による観測データの活用が有効です。パリ協定の締約国による排出報告の信頼性を高めるうえでも、こうした取り組みは重要です。IPCCガイドライン(2019年改訂)では、地上観測が不十分な場合に、衛星データを逆解析モデルに活用することが推奨されています。特に、XCO2やXCH4といった大気中の温室効果ガスのカラム平均濃度は、逆解析や陸域生態系モデルの排出・吸収量(フラックス)検証、大気輸送過程の解明など、さまざまな応用に利用されています。例えば、GOSATによるCH4の鉛直分布データを用いた最近の研究では、南アジアのモンスーンを介して北半球から南半球に空気塊が輸送される経路が明らかになっています。

こうした流れを受けて、地球観測衛星委員会(CEOS)が中心となり、温室効果ガスの高精度な衛星観測を科学的にいかに活用していくかを検討する国際的な議論が2017年から始まりました。これらの衛星は、従来の地上観測では対応が難しい地理的・政治的な制約を持つ地域も含め、広範囲を高解像度で観測できる能力を備えています。議論の初期段階では、CO2やCH4の濃度および自然起源・人為起源フラックスを宇宙から監視するための全球的な観測体制の基本要件が整理され、科学的要件の明確化や、既存および計画中の観測・モデリング能力の統合方針が示されました。この取り組みはその後、CO2およびCH4の宇宙からの継続的監視を目指すコンステレーション(衛星群)の設計と実現に向けたロードマップの策定へと発展しました。

GOSAT-GW温室効果ガス観測ミッションは、CEOS(地球観測衛星委員会)の温室効果ガス・タスクチームに参加しており、WMO(世界気象機関)が提唱するグローバル温室効果ガス監視(G3W)構想への貢献も視野に入れた活動が進められています。CEOS内の大気組成仮想コンステレーション(AC-VC)は、こうした衛星群の協調的な運用による相乗効果の実現に向けた議論の場を提供しています。現在、以下の衛星との連携が検討されています。

メタン(CH4)は温室効果ガスとしてよく知られていますが、実は対流圏オゾンの前駆物質としても強い影響力を持っています。その排出源は自然由来のものから人為的なものまで多岐にわたり、衛星からの観測には一筋縄ではいかない難しさがあります。しかし、メタンは二酸化炭素(CO2)よりも時間的・空間的な濃度変化が大きいため、逆に言えば、発生源を衛星で特定しやすいという利点もあります。実際、最近の衛星観測では、アメリカのパーミアン盆地のような石油・ガス採掘地帯や、炭鉱の換気孔などから、通常よりも高いメタン排出が報告されています。

こうした観測結果は、気候変動対策においてメタン排出を優先的に削減すべきという国際的な動きを後押ししています。たとえば国連環境計画(UNEP)が立ち上げた「国際メタン排出観測所(IMEO)」では、世界各国の衛星データを活用して、排出の実態をより正確に把握しようとしています。GOSAT-GWのような日本の観測衛星も、こうした国際的な取り組みに貢献することが期待されています。

(*1註)Kuhlmann et al. (2019)は、CO2測定におけるノイズレベルが1 ppm(0.24%)であってもプルームの識別が難しいと報告していますが、NO2測定では20%のノイズでも検出が可能であると報告しています。

(*2註)提示されているのは、以下の7つの研究ベースの排出量インベントリの推定値です。

Kuhlmann G, Broquet G, Marshall J, Clément V, Löscher A, Meijer Y, Brunner D (2019) Detectability of CO2 emission plumes of cities and power plants with the Copernicus Anthropogenic CO2 Monitoring (CO2M) mission. Atmos Meas Tech 12:6695–6719. https://doi.org/10.5194/amt-12-6695-2019(外部リンク)